Presentazione

Fin dagli albori delle prime società umane, il lavoro è diventato una sorta di bene collettivo. O, per meglio dire, il motore che fa camminare un modello sociale ed economico basato sullo sfruttamento e devastazione, imbruttendo l’essere umano che, a secondo del lavoro svolto, vende la propria forza e le proprie energie.

Perchè diciamo imbruttire?

Secondo la treccani, imbruttire significa “rendere o far apparire brutto o meno bello”; come lo intendiamo a livello politico, è un qualcosa per cui un individuo si rende sgradevole, scorretto o spiacevole di fronte agli altri. Nell’ambito lavorativo si spende del tempo per la produzione di merci e servizi e si viene ripagati, in termini pecuniari o altro, per la vendita di queste energie. Come la merce prodotta e il servizio espletato, la forza lavoro viene inserita all’interno di un mercato dove il compratore ne contratta l’acquisto – giocando al ribasso su un ipotetico prezzo imposto dal venditore e/o dalle contrattazioni nazionali.

Appare chiaro come il venditore non sia la parte forte ma quella debole; l’acquirente, con i suoi mezzi economici e forze politiche, può manovrare il tutto a suo piacimento. Di conseguenza, chi vende la forza lavoro dovrà attenersi ai diktat e alle regole dell’acquirente, accettando qualsiasi forma di paga e muovendo guerra, soprattutto,verso altri suoi simili che vogliono vendersi a prezzi più economici.

La lotta per ottenere un posto di lavoro si trasforma in una specie di combattimento senza esclusione di colpi dove la principale regola è “lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit” di plautina memoria. 1

Per ottenere e mantenere un posto all’interno di questa macchina lavorativa, l’imbruttimento – e aggiungiamo la cattiveria -, giocano a favore dell’acquirente che dovrà contenere i costi (atti a sopravvivere e sottomettere i venditori) per ottenere un profitto.

L’estratto “La disciplina del lavoro” dell’opuscolo “Il lavoro attraente” di Camillo Berneri, spiega come il lavoro in un contesto di società gerarchica (sia capitalistica che “comunista” russa dei tempi) segua dei precisi disegni scientifici dei vertici dirigenziali: la quantità di merci da produrre, la divisione lavorativa all’interno delle strutture e i tempi di riposo.

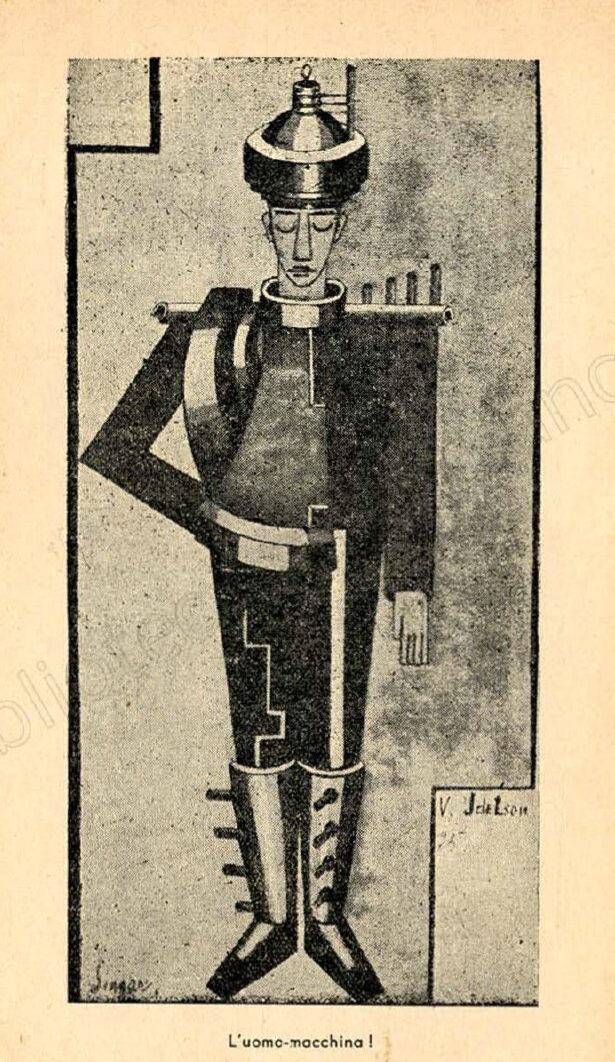

La persona lavoratrice – che Berneri declina erroneamente, secondo noi, solo all’uomo-maschio 2 -, diventa in tutto e per tutto una macchina di carne, muovendosi all’interno del posto di lavoro non tanto come un mero automa – tipo il mondo operaio rappresentato cinematograficamente nei film “Metropolis” e “Tempi Moderni” -, ma come un essere che accetta felice il suo status lavorativo. La normalizzazione dei rapporti lavorativi in ambito capitalisticocon le sue invidie, i suoi imbruttimenti e le sue violenze sono così servite al dominio corrente.

Di fronte a questo stato di cose, sarebbe fondamentale per lu anarchicu denunciare non solo il mero sfruttamento ma ribadire come il lavoro – e tutto ciò che ruota intorno ad esso in un contesto capitalistico -, siano l’antitesi della vita e il trionfo di una misantropia d’accatto e pseudo-filosofeggiante. Val la pena menzionare, a questo proposito e oltre l’estratto da noi riportato, l’opera di Kropotkin, “Il mutuo appoggio fattore dell’evoluzione”, dove una società autodefinita progredita non si basa sullo sfruttamento, la paura e la sopraffazione tra i propri membri ma sul rispetto, la protezione dei propri membri e la risoluzione dei problemi attraverso un dibattito e delle pratiche atte a scardinare forme autoritarie instillateci fin dalla più tenera età.

==============================================

Quasi tutti gli anarchici sono disposti a fare proprio il monito di Mario Rapisardi: «Lasciate che l’uomo lavori quanto può e riposi quanto vuole. A voler tutto disciplinare, si fa dell’uomo una macchina e della società un convento e una galera». Come formula tendenziale, questo monito mi pare più che accettabile; ma non credo che l’officina, per quanto perfezionata, possa paragonarsi, come la paragona Kropotkin, alla biblioteca ove si entra e si esce a piacere. La mancanza di un orario lavorativo generalmente rispettato comporta uno sciupìo di forza motrice, di calore e di illuminazione là dove il lavoro individuale non è possibile: come in una fonderia di metalli.

Vero è che in certe industrie (la tessile, la tipografica, ecc.) vi è una certa autonomia per evitare l’arresto generale in caso di avarie e risparmiare le dispersioni delle trasmissioni di forza mediante cinghie e puleggie ed utilizzare la sola forza necessaria al lavoro attuale. Il motore elettrico ha sviluppato molto l’autonomia meccanica, mettendo macchine complesse a disposizioni dell’artigiano (come la linotype), e molti servizi pubblici sono soppressi da sistemi perfezionati, come il telefono a commutatori automatici che diminuisce fortemente l’importanza delle centrali telefoniche. Nell’insieme del lavoro industriale, tuttavia, i limiti dell’autonomia sono molto ristretti e rimarranno tali per molto tempo. Occorre osservare che con un orario ridotto o con le facilitazioni sopprimenti i viaggi per andare al lavoro e per ritornare a casa, il peso di un orario fisso è grandemente diminuito. La scelta del lavoro è subordinata alle necessità della produzione, ma uno sviluppato e preciso funzionamento della statistica potrà permettere a molti operai di praticare il lavoro in cui si sentono più preparati o al quale sono particolarmente disposti. Oggi moltissimi operai fanno un lavoro non corrispondente nè alle loro attitudini nè al loro gusto.

La cooperazione libera nell’industria non è cosa facilmente realizzabile. Nella fabbrica attuale l’imprenditore è l’organizzatore della gerarchia (direttori di reparto, capi operai, ecc.) e della divisione del lavoro. Gli operai lavorano insieme per uno stesso scopo, che però non è fissato da loro; «questa cooperazione non è che un semplice effetto del capitale che li occupa simultaneamente. Il legame tra le loro funzioni individuali e la loro unità come corpo produttivo si trova al di fuori di essi, nel capitale, che li riunisce e li richiede. Il concatenamento dei loro lavori ad essi appare idealmente come il piano dei capitalisti, e l’unità del loro corpo collettivo appare come la sua autorità, come la potenza di una volontà straniera che sottomette i loro atti al suo scopo… In quanto essi cooperano, non sono che un particolar modo di esistenza del capitale. La forza produttiva che dei salariati spiegano come lavoro collettivo è per conseguenza forza produttiva del capitale.» (Marx). Il sostituirsi della cooperazione libera ad una cooperazione forzata non avviene facilmente in un gruppo numeroso. Chiunque abbia un po’ di pratica del lavoro collettivo eseguito da squadre cooperative sa che i risultati sono tanto migliori quanto sono meno numerosi gli associati. Siccome il profitto di ciascuno dei componenti la squadra è determinato dal risultato del lavoro comune «i membri meno industriosi di un gruppo esteso lasciano ai loro compagni più bravi la cura di spiegare una energia particolare, e questi d’altra parte non danno tutta la forza di cui sono capaci, sapendo che il loro zelo rischia di essere neutralizzato dalla pigrizia degli altri.» (Schloss). Complesso è anche il problema della gerarchia tecnica, in quanto le capacità direttive non si associano costantemente con qualità di carattere che assicurino al più capace la nomina a funzioni direttive o che permettano al più capace di esplicare fecondamente queste funzioni. Mentre il tecnico nell’officina attuale è «un ufficiale», nell’officina di domani dovrebbe essere «un maestro». Ma questa trasformazione direttiva non sarà facile.

Un aspetto della disciplina del lavoro è quello della «razionalizzazione». Il sistema Taylor ha subito in regime capitalistico una enorme degenerazione. Il Copley, il biografo di Taylor, ha osservato che «tutto si deve chiedere al buon volere degli operai, e senza di questo a nulla giova la loro preparazione tecnica… Ogni tentativo di volgere il nuovo sistema a danno degli operai, finirebbe in un disastro».

Molti scrittori anarchici hanno criticato la pseudo-razionalizzazione del lavoro, ma pochissimi hanno impostata la questione in termini esatti.

Bisogna esaminare il problema dell’automatismo e della specializzazione se si vuole giungere a conciliare le necessità tecniche della specializzazione con la possibilità di evitare le atrofie psichiche proprie della divisione del lavoro organizzata con criteri unilateralmente economici. L’automatismo è negativo soltanto quando è fine a se stesso. L’operaio che per dieci anni ripeterà un ristretto numero di gesti finirà per diventare un automa, non perchè quei gesti siano automatici, ma perchè è meccanico, cioè monotono, il processo psichico che li determina. È il carattere semi-automatico del lavoro mancante di interesse che lo rende gravoso ed abbrutente.

Se debbo tradurre dal francese cento pagine di un libro che non mi interessa affatto, soffro una doppia pena: quella della fatica di un lavoro noioso e quella di non poter pensare, dato che il lavoro richiede attenzione, alle tante cose che si affacciano alla mia mente. Ma se debbo staccare qualche centinaio di francobolli da un album, posso sentire da noia di quella stupida occupazione, ma posso anche pensare a cose piacevoli od interessanti.

Mi pare evidente che le vere occupazioni abbrutenti non siano, quando si tratti di orarii non esagerati, quelle interamente meccaniche, bensì quelle che restringono l’attenzione in un campo ristretto e monotono e al tempo stesso richiedente intelligenza. Otto ore passate a scriver cose interessanti sono brevi; otto ore passate a fare un lavoro noioso ma che permette di chiacchierare o di fantasticare, sono lunghe; ma otto ore passate a fare un lavoro noioso e richiedente attenzione sono eterne.

I contabili soffrono di più, fisicamente ed intellettualmente, di quegli operai che fanno un lavoro completamente meccanico. L’operaio che fa un lavoro del tutto meccanico è un po’ come una donna che fa la calza. Può pensare, chiacchierare, canterellare ecc. Questo perchè i suoi movimenti sono meccanici, ed è il subcosciente che opera. (Un calzolaio, soggetto ad accessi epilettici, continuava nello stato d’incoscienza i movimenti per tagliare il cuoio). Il meccanizzarsi dell’azione porta alla diminuzione o al potenziamento dell’attività mentale a seconda che la meccanizzazione è circoscritta o si rinnova e si amplifica. Il camminare è una cosa semplice, ma c’è costato tanti sforzi l’abituarci ad esso. Altri sforzi richiede l’andare in bicicletta e ancor maggiori il camminare su una fune. Se il camminare giunge ad essere, quando ci si è messi in moto, un’azione automatica, il mantenerci in equilibrio sulla bicicletta o su di una fune richiede sempre una certa attenzione. Nessuno, credo, potrebbe leggere Kant, e capirlo, correndo in bicicletta o facendo l’equilibrista.

L’automatismo, dunque, è proprio dei movimenti semplici. Il pianista che scorre velocemente sulla tastiera con le dita, non pensa dove le fà premere, ma l’espressione della esecuzione scaturisce dall’innestarsi dell’attenzione mnemonica e del «pathos» nell’automatismo delle braccia e delle mani. Mentre il poeta può, nella fretta di esprimere graficamente l’immagine, la parola, alterare la scrittura fino a renderla… stenografica, il pianista deve dominare il processo meccanico, e tanto più sarà preciso nei movimenti e tanto più l’espressione e l’interpretazione musicale saranno complete.

E così è del disegnatore, dello scultore, ecc. La necessità di raggiungere il massimo automatismo è visto dai trattatisti della pittura, che prescrivono l’uso di copiare modelli in cui abbondano le difficoltà, per impadronirsi della parte meccanica dell’arte (esattezza e facilità), per cui «la matita o il pennello corrono da sè senza quasi alcuna fatica o impulso della facoltà inventrice», come dice l’Algarotti. Quella che il D’Annunzio chiama «facilità della consuetudine» si nota tanto nell’artista come nell’uomo di lavoro, come in quel muratore, descritto dal sopracitato scrittore, che: «maestro di cazzuola, ottimo, sol nel prendere la calcina nel vassoio con la punta della mestola e nello schiacciarla su la commettitura, rivelava una mano sapiente, nervosa e istintiva come quella di un violinista». Non vi è, dunque, lavoro automatico e lavoro non automatico, bensì lavoro piattamente meccanico e lavoro intelligentemente automatico.

Il primo è abbrutente se diventa fine a se stesso e se è eccessivo; ma nei limiti di orario proporzionali all’affaticabilità dell’individuo esso non è nè dannoso, nè penoso.

Il problema non sta tanto nell’evitare l’automatismo, sempre più imposto dallo sviluppo della meccanica, bensì nell’alternare lavoro e riposo. Questo lo ha capito anche l’intelligenza padronale. Il giornale «L’Opinion» del 12 settembre 1924 pubblicava: «Delle minuziose osservazioni condotte in un certo numero di fabbriche inglesi hanno provato che, anche nei lavori che non esigono che un debolissimo sforzo muscolare, i padroni ottengono un accrescimento di produzione concedendo al personale dei tempi di riposo. È così che per un gruppo di donne incaricate di etichettare degli imballaggi, la introduzione di parecchi riposi di dieci minuti ha portato ad un aumento produttivo di circa 13 per cento, nonostante la diminuzione del 2 per cento di lavoro giornaliero. Le stesse constatazioni sono state fatte per un gruppo di donne impiegate nei montaggio di catene da bicicletta. «Da notarsi che questi tempi di riposo non portano realmente i loro frutti che se hanno avuto luogo ad ore fisse come il lavoro. La produzione non aumenta nelle stesse proporzioni se il lavoro si arresta a seconda della fantasia individuale.»

La disciplina del riposo, dunque, è necessaria come la disciplina del lavoro.

Il problema della libertà del lavoro è quello stesso della migliore organizzazione del lavoro e della produzione. Alcuni individualisti di mia conoscenza farebbero bene a meditare quei passi degli scritti di Michele Bakunin che illustrano il problema della reale libertà, e particolarmente questo: «L’uomo crea il mondo storico colla potenza di una attività che voi ritroverete in tutti gli esseri viventi, che costituisce il fondo stesso di ogni vita organica, e che tende ad assimilarsi e a trasformare il mondo esterno secondo i bisogni di ciascuna attività, di conseguenza istintiva e fatale, antecedente ad ogni pensiero, ma che illuminata dalla ragione dell’uomo e determinata dalla sua volontà riflessa, si trasforma in lui e per lui in «lavoro intelligente e libero». «Unicamente per mezzo del pensiero l’uomo giunge alla coscienza della sua libertà nell’ambiente naturale che l’ha prodotto, ma è col lavoro soltanto che egli la realizza». L’essere pensante «conquista la sua umanità affermando e realizzando la sua libertà nel mondo» per mezzo del lavoro (Bakunin, «Opere», vol. I, pag. 109-110).

Uno scrittore dell’«Ordine Nuovo» (rassegna comunista di Torino) commentava così i passi di Bakunin sopracitati:

«L’uomo libero è quello che può inserire la sua attività di produttore e di creatore in un sistema produttivo che realizza il massimo dominio degli uomini sulla natura, e cioè «la massima libertà». Ogni rinunzia degli individui singoli allo scopo di realizzare questo massimo di libertà, è legittima come condizione di tale libertà.» In questo commento la dialettica inverte il pensiero di Bakunin in modo del tutto arbitrario. La «massima libertà» non si identifica necessariamente con il massimo dominio dell’uomo sulla natura, bensì con l’armonia tra le necessità di sviluppo dei sistemi produttivi e la libertà del produttore. La rinuncia degli individui singoli è legittima soltanto se il sistema produttivo nei quali la loro attività è inserita è tale da assicurare un reale progresso, ossia un progresso che non sia puramente «produttivo» ma anche «umano». L’uomo si emancipa mediante il lavoro «intelligente e libero» e non in un rapporto assoluto con il «massimo dominio sulla natura». La mistica della produzione, forma di illuminismo economicista che meriterebbe di essere esaminata e discussa lungamente, ha condotto la produzione… sovietica ad una pseudo-razionalizzazione del lavoro che si ricollega ben più alla schiavitù fordista che al taylorismo. Di tale degenerazione è ricca di documenti la stampa stalinista. Ecco una tra le tante notizie dall’U.R.S.S.:

«Verso i primi di marzo 1934, 5 super-Ourdarniks moscoviti (squadre di allenatori, o dimostratori, ben pagati ed usufruenti di facilitazioni speciali) del ramo calzolai si incontrarono con 5 Ourdarnicks di Leningrado per una sfida durata due giorni allo scopo di stabilire quali delle due squadre avesse prodotto più. Ecco qualche risultato: Ciceff, 200 paia di scarpe (messa in forma) in un’ora, mentre la media non è che di 81. Il metodo è in istudio, per essere applicato in tutte le fabbriche.

«Mentre in America i migliori operai su macchine semi-automatiche non arrivano a produrre mille paia di scarpe al giorno, i super-Ourdarniks Smetarrine, Dvoinoff, Smitsine e Matunine, su macchine di vecchio modello, raggiunsero 1050 e 1100 paia nel tempo il più breve.» Il movimento Stakanoff, attualmente in auge, non è che un trasferimento dello «sport» nel campo della produzione. Vi sono dei campioni che battono dei records, compensati da aumenti di salario. È il trionfo del cottimismo, ben più che della razionalizzazione.

L’idea dell’emulazione tra singoli produttori o tra squadre di produttori è una delle più intelligenti idee di Fourier, che fu ripresa dal Considérant e da lui applicata quando era ufficiale del 2.° reggimento del genio. La gara tra squadre di soldati mirava non soltanto a rendere intenso il lavoro bensì a renderlo divertente. Fu in questa direzione che il sistema fu applicato dal colonnello del genio Goujon, che riprese la tradizione fourierista applicata da Considérant. «Disciplina del lavoro» significa razionale distribuzione delle mansioni; razionale alternativa di fatica e di riposo; utilizzazione, sempre razionale, di dati istinti, di dati sentimenti, di date attitudini mentali; associazione dell’unità del processo produttivo con l’autonomia individuale, ecc.

Nota bibliografica e storica a cura del Gruppo Anarchico Galatea

Il pezzo è un estratto dell’opuscolo “Il lavoro attraente” di Camillo Berneri, pubblicato in “Biblioteca di Cultura Libertaria” da Carlo Frigerio, Ginevra, 1938. Come esposto dallo stesso curatore nell’introduzione di questo opuscolo, “Il presente lavoro — riveduto e ritoccato in seguito dall’autore — è già stato pubblicato nel 1936 sul periodico l’«Adunata dei refrattari» di Newark, New Jersey (S.U.A.), in cui apparve a puntate.”

Ne “L’Adunata dei Refrattari” venne pubblicato a puntate dal numero 37 (19 Settembre 1936) al numero 45 (14 Novembre 1936). Su “Studi Sociali. Rivista di libero esame” venne pubblicata la seguente recensione: “Questo studio di Berneri è stato pubblicato a puntate sull’ “Adunata dei Refrattari”. Rileggendolo ora, che l’opuscolo ce lo mette sotto gli occhi nella sua unità, possiamo apprezzarne meglio il valore. Il problema che vi è preso in esame, l’eterno problema dell’amore al lavoro della disciplina spontanea nella produzione, è dei più difficili e dei più discussi. Una gran parte di questo scritto, secondo la costante abitudine mentale di Berneri, è dedicata appunto allo studio di questa discussione e dell’opinione dei sociologi che vi han partecipato. Sobria, ma efficace, è la critica alla razionalizzazione borghese e allo stakanovismo russo. Lo studio attento delle statistiche, delle inchieste sulla materia e della realtà direttamente osservata, induce Berneri ad affermare che il vero fattore che rende penoso il lavoro è la noia prodotta dall’automatismo, origine di vari disturbi nervosi e muscolari. Il lavoro di creazione dà una gioia così intensa da annullare la stanchezza. Il lavoro automatico che non richiede attenzione permette di distrarre la mente in pensieri interessanti. Il lavoro veramente penoso è quello “che restringe l’attenzione in un campo ristretto e monotono e al tempo stesso richiedente intelligenza.” Questo spiega gli effetti deleteri che produce sulla salute della manodopera l’applicazione del sistema Bedaux. Le condizioni principali per rendere il lavoro attraente ed eliminare il pericolo della cosiddetta pigrizia (nome sotto cui si comprendono molti fenomeni diversi, che ubbidiscono alle più varie cause) è d’offrire a ciascuno la possibilità di scegliere l’occupazione che più risponde alle sue attitudini ed ai suoi desideri e di rendere piacevole l’ambiente della fabbrica, procurando agli operai quelle distrazioni che siano compatibili con un normale rendimento nella produzione. L’autore cita dei casi di applicazione di questo secondo principio in certe fabbriche americane. Naturalmente la durata del lavoro dev’essere proporzionata alle possibilità fisiche; le occupazioni che richiedono una somma maggiore d’energie muscolari (lavori faticosi) o d’energie nervose (lavori monotoni che esigono attenzione) devono durare meno. La pigrizia si ridurrà così al minimo. Su quel minimo che rimane si può esercitare una pressione morale ed anche economica, giacché è naturale che chi non collabora in un’opera, non abbia poi il diritto di goderne i benefici. A questo proposito l’autore cita opportunamente (p. 23) alcune frasi di Malatesta. Questo libretto non è definitivo, perché in tali questioni la tecnica ha sempre nuove parole da dire. Ma è l’espressione più compiuta del pensiero anarchico sull’argomento nel periodo in cui viviamo. E il criterio su cui si basa non potrà variare molto coll’inevitabile trasformazione dell’ambiente materiale, neppure in avvenire.”

Fonti consultate

-L’Adunata dei Refrattari, nn. 37-45

-“Studi Sociali. Rivista di libero esame”, n. 10, a. 9, 16 Maggio 1938

Note della Presentazione

1Traduzione di “L’uomo è un lupo per l’uomo, non un uomo, quando s’ignora chi sia”. Estratto da “La commedia degli asini”, Atto Secondo, Scena Quarta, vv. 495-496; inserito nel libro “Plauto. Le commedie”, curato da Carlo Carena, Einaudi, Torino, 1975, pag. 83. Questa frase di Plauto venne usata in particolare da Thomas Hobbes per sottolineare la natura egoistica umana e come le relazioni tra gli esseri umani siano mosse per un mero e semplice scopo di sopravvivenza e dominio verso altri loro simili.

2Berneri, complice una sua non troppo nascosta misoginia, parla al maschile del mondo del lavoro industriale e intellettuale. In questo suo opuscolo e specie nella parte da noi citata, l’anarchico lodigiano ignora volutamente la questione del lavoro domestico svolto dalle donne e delle violenze o abusi (fisici, psicologici, culturali ed economici) a cui sono sottoposte fin dalla più tenera età. La visione cieca di Berneri sul lavoro femminile aveva trovato il suo apice ne “La garçonne e la madre” – pubblicato a puntate sul giornale “Fede! Settimanale Anarchico di Coltura e di Difesa“, dal n.110 al 118 e nn. 120 e 122, Marzo-Giugno 1926 -, dove riporta che il lavoro domestico “è specialmente preferibile a quello extra familiare per le madri, ma perchè possa conciliarsi con le necessità economiche della famiglia operaia e possa permettere alla madre l’intero adempimento della sua mansione è necessario che i lavoratori conquistino la possibilità di mantenere nel benessere la propria famiglia.” La visione dell’uomo lavoratore e della donna relegata ad “angelo del focolare” non faceva altro che confermare (e lo fa ancor oggi negli anni venti del ventunesimo secolo) una divisione lavorativa di genere, rendendo la figura femminile dipendente da quella maschile e realizzata solo nello svolgere specifiche mansioni all’interno della casa. Per una critica di questo scritto di Berneri, rimandiamo all’articolo di Carlo Molaschi, “Il problema femminile. Frammento di polemica”, pubblicato su “Pensiero e Volontà. Rivista quindicinale”, A. III, n. 14, Agosto 1926, pagg. 322-324.